1953年創業、今治タオルの専門店IKEUCHI ORGANICのスタッフが、商品のご紹介や日々の洗濯、お手入れ、メンテンナンス方法などタオルのお役立ち情報のほか、オーガニックコットンの生産現場や今治本社工場での環境に配慮した取り組みなど、ものづくりの背景をコラムでご紹介しています。

- TOP

- IKEUCHI ORGANICの読みもの

- “ゆらぎ”で輪郭と意志を。サウナタオルが藍に染まるまで。

“ゆらぎ”で輪郭と意志を。サウナタオルが藍に染まるまで。

2025.05.09

目次

毎月、限られた枚数のみ予約を受け付けている藍染サウナタオル。

天然素材を発酵させて染液をつくる「天然灰汁発酵建て(てんねんあく はっこうだて)」という技法を用い、手作業で一枚ずつ丁寧に藍染されています。

この藍染を手がけているのが『藍屋テロワール』です。

藍の栽培から、染料となる蒅(すくも)づくり、そして藍染に至るまで、すべての工程を自らの手で行っています。

藍屋テロワールでは、どのように藍を育て、サウナタオルを藍色に染めていくのか?

その道のりを、藍屋テロワールの藍染師である藤井健太さんと清水裕太さんに聞いてみました。

この土地でしか表現できない藍色を

藍屋テロワールは、広島県福山市の山間部にある山野町にあります。

人口約600名の、自然豊かな小さな町です。

テロワールとは、ワインの用語で「その土地がもつ特徴や性格」を意味します。

土壌や水、空気。そして歴史や文化、人。

その土地のもつ風土は、モノづくりにおいても独自性を生み出す大きな要素である。

この考えのもと、「その土地だからこそ表現できる藍色を、自信をもって自分たちの色である」と言えるよう、藍屋テロワールでは藍と日々向き合っています。

上の写真は、藍の苗です。

藍屋テロワールでは、3月から4月にかけて、藍の種を畑にまきます。

種は1週間ほどで芽吹き、またたく間に生長していきます。

強くたくましい苗になるよう、日々愛情を注ぎながら、約1か月をかけて育てます。

上の写真は、藍の畑の様子です。

4月から6月にかけて、育った藍の苗を別の畑に植え替える作業を行います。

約4万株の苗を、藍野テロワールでは栽培しているそうです。

苗を植えてから2か月も経つと、藍は膝上ほどの高さまで成長します。

下の写真は、ちょうど収穫の時期を迎えた藍の姿です。

育った藍の葉っぱは、手のひらほどの大きさになります。

やがて畑の土が見えなくなるほど、葉が生い茂っていきます。

そして、真夏の暑さが厳しい7月から9月にかけて収穫を行います。

ただし、藍の色素は葉っぱにしか含まれないため、収穫後は藍を細かく刻み、茎と葉を選別する作業が続きます。

選別した後の葉っぱは、ビニールハウスの中でじっくりと乾燥させていきます。

下の写真のように、葉っぱを竹ぼうきでひっくり返しながら、太陽の光を満遍なく浴びせ、ムラなく乾かしていきます。

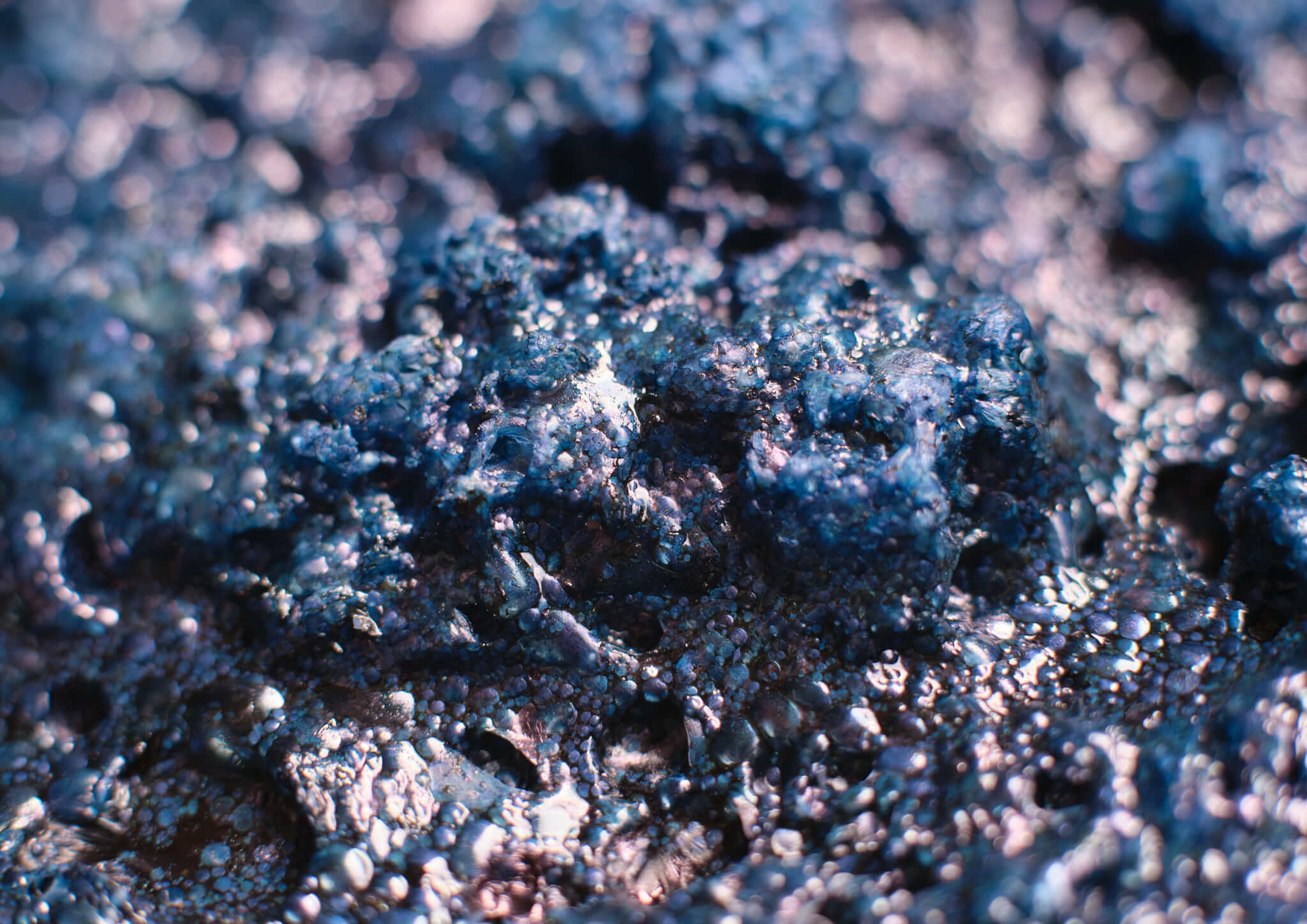

10月からは、藍染めの染料である「蒅(すくも)」づくりが始まります。

乾燥させた藍の葉を山積みにし、水と酸素を与えながら発酵させていきます。

発酵が進むにつれて、山の中心部は約70度に達するほど熱を持ち、同時に強烈なアンモニアのにおいが立ち込めてきます。

こうして約4ヶ月かけて発酵を重ねたのち、ようやく蒅が完成します。

藍染とは、生き物を相手にするもの

藍屋テロワールでは、「天然灰汁発酵建て(てんねんあく はっこうだて)」という技法で藍染めを行っています。

天然灰汁発酵建ては、藍染の中でも、特に伝統的で手間のかかる技法のひとつです。

蒅(すくも)に、木灰を水に溶かして作った灰汁(あく)や、ふすま(小麦の外皮)などの天然素材を加え、自然発酵の力を借りて染液(せんえき)を育てていきます。

染液の中では、微生物たちが活発に働きながら、藍の色素を還元し、布に美しい藍色を定着させる準備を整えていきます。

藍屋テロワールの代表・藤井健太さんは、こう語ってくれました。

「僕たちは、微生物の力を借りて藍染めを行っています。微生物も生き物なので、人間と同じように、働きすぎると疲れてしまうし、お腹が空けば機嫌も悪くなるし、休みがないと不貞腐れてしまうんです(笑)。

だから、一日に染める量もセーブしてあげないといけません。たくさん染めすぎると、夜遅くまで残業しているみたいな状態になって、染液のコンディションが崩れてしまいます。

また、週に2日は染めない日を作って休ませることも大切です。さらに、ふすまをあげたり、調子が悪い時には日本酒を加えたりして、ご飯をあげることも必要なんです。

微生物たちにとって超ホワイト企業のような環境をつくってあげること(笑)。それが、持続的に良い藍色を出し続けるために、一番大切なことなんです」

藍染は、染める対象を染液に浸したあと、空気に触れさせて酸化させることで、きれいな藍色に発色します。

対象物を3分から5分ほど染液に浸し、引き上げたあとは、ぎゅっと絞って広げ、空気に満遍なく触れさせる。これを繰り返すことで、ムラなくきれいに色が入っていきます。

染める回数が少ないとムラが出やすくなるため、たとえ淡い色に仕上げる場合でも、最低5回は染めるそうです。

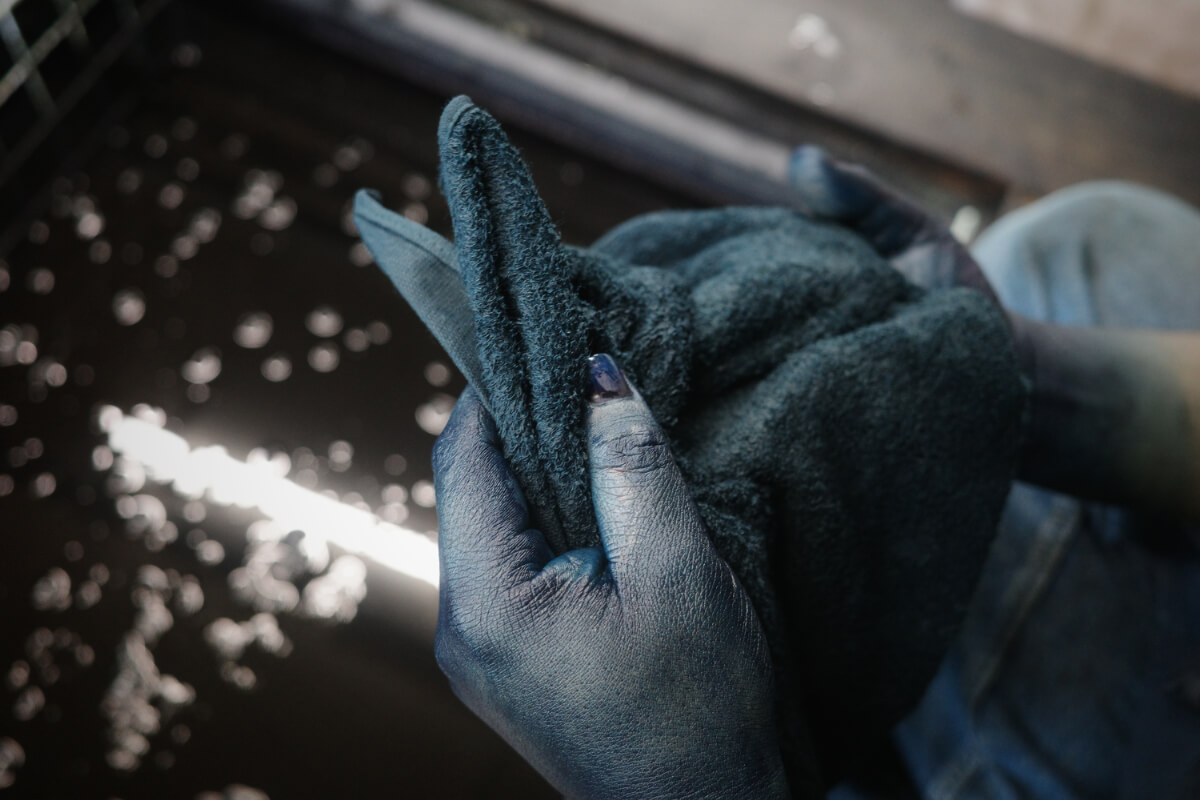

また、藍屋テロワールでは、すべての藍染め作業を素手で行っています。

微生物の働きによって色が出るため、日によって染液の調子が微妙に変わってきます。そのわずかな違いを肌で感じ取るため、あえて素手で藍に触れながら染めているそうです。

そのため、藤井さんと清水さんの手は、いつも藍色に染まっています。

藍染めのもつ“ゆらぎ“で、輪郭と意志を

藍染めしたものは、使い込むほどに色がやわらかく落ち着き、味わいを深めていきます。

ほとんどの商品において、色落ちはネガティブに捉えられがちです。ですが、藍染においては、それこそが味わいとなります。

経年劣化ではなく、経年美化。

長い年月をかけて、その一枚だけの美しい藍色を育ててもらえたら。

そんな願いを込めて、藍屋テロワールのふたりは藍染めに向き合っています。

最後に、どのような未来をIKEUCHI ORGANICとともに目指したいですかと尋ねると、こんなメッセージをいただきました。

「僕たちは、自分たちで染料を作り、藍染めを行っていますが、実際には何か“モノ”を作っているわけではありません。

タオルという対象があり、それを染液につけることで、はじめて僕らの色が表出してくれる。“モノ”が介在しないと、僕たちの藍色は存在できないんです。

それに、僕らが手を加えなくても、タオルはタオルとしてすでに完成しています。そこにわざわざ藍染めを施す意味とは何なのか。そういうことを、日々、よく考えています。

藍染めによる藍色は、“ゆらぎ”のある色です。

微生物の状態も、藍染めをする僕たち自身も、日々変わり続けている。だから、まったく同じ色は二度と生まれません。どこか微妙に揺らいでいる。

でも、モノや情報が溢れ、あらゆるものが均質化していく今の時代だからこそ、藍色という“ゆらぎ”が加わることで、そのモノの輪郭が浮かび上がり、そこに意志のようなものが宿るのではないかと考えています。

藍染めのもつ“ゆらぎ“で、輪郭と意志を。

そんな未来を見据えながら、僕たちはこれからも藍染めに向き合っていきたいと思っています」

藍屋テロワールのお二人をお招きしたオンライントークイベント。工房からオンラインでお繋ぎし、実際に藍染の実演もいただいています。

IKEUCHI ORGANICが藍染サウナタオルに込めた想いについてnoteで綴っています。

こちらからご予約いただけます

記事を書いた人

イケウチオーガニック